Il Centro Antiviolenza Le Onde e gli Sportelli ARIA

Mai come ora il Centro antiviolenza Le Onde ETS, da sempre attivo in città e nella provincia contro la violenza sulle donne, rinnova l’invito a rivolgersi ai propri sportelli di […]

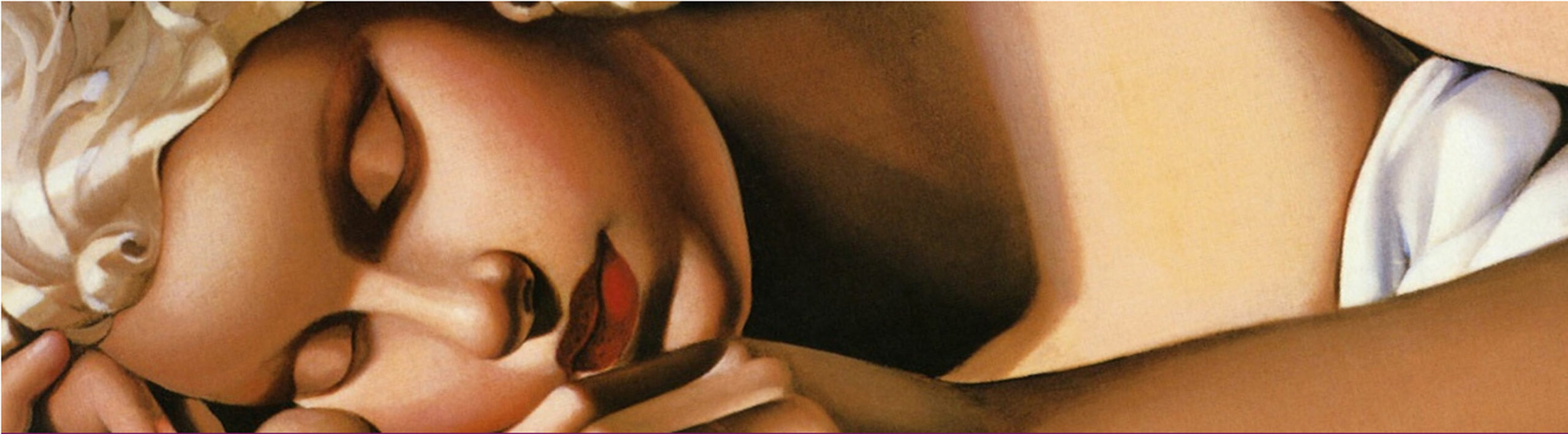

Puoi scegliere una vita libera dalla violenza

Puoi fare la differenza per una vittima di violenza

Sostieni le onde tramite una donazione

Mai come ora il Centro antiviolenza Le Onde ETS, da sempre attivo in città e nella provincia contro la violenza sulle donne, rinnova l’invito a rivolgersi ai propri sportelli di […]

Violenza donne: Le Onde, direttiva Ue è un passo indietro PALERMO (ANSA) – PALERMO, 08 FEB – “A pochi giorni dallo stupro avvenuto a Catania a danno di una ragazzina […]

Giovedì 13 luglio 2023 alle ore 18.30 Piazza Politeama Palermo “POTER SCEGLIERE” Con un fiore in piazza Politeama per ricordare le donne vittime di femminicidio. Trasformiamo la parola POTERE da […]

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso